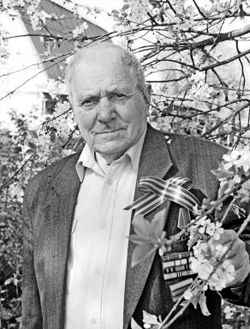

И.Н. Никишина

С войны вернулся под Рождество

11.12.1924 –13.12.2020

Андрей Васильевич БЕЛОВ – участник Великой Отечественной войны. За его плечами – большой жизненный путь, о котором он написал автобиографию, где скупо и лаконично выделил главное. «Я, Белов Андрей Васильевич, родился в селе Вздружное Навлинского района Брянской области в семье крестьянина».

Закончив «на отлично» семилетнюю школу, он поступил в Брасовский мелиоративный техникум на землеустроительное отделение. Учебную практику, которую проходил в подсобном хозяйстве техникума второкурсник Андрей Белов, остановила война. Друг детства сообщил Андрею о том, что 12 августа мобилизовали отца, и он бросился проводить его, отпросившись у директора техникума и пройдя по шпалам (поезда не ходили: немец разбомбил железнодорожные пути) более 60 километров… Отца не застал… Техникум эвакуировали в Чебоксары, но Андрей уезжать отказался. 12 октября пришли немцы, а в декабре 1941 года был организован партизанский отряд из жителей сел Вздружное и Глинное. «В отряд брали только мужчин, которые вернулись из окружения, а из молодняка – была создана самооборона: было организовано дежурство на входе и выходе из сел». В техникуме Андрея, как и всех студентов, учили военной подготовке, поэтому его назначили командиром самообороны Вздружного. У него был пистолет «ТТ», винтовка. К весне 1942 года большую часть населенных пунктов Навлинского и Трубчевского районов контролировали партизаны. Немцы решили их уничтожить. Вздружное и ближайшие поселки были сожжены, жителей угнали. Вместе с двоюродным братом Иваном А. В. Белов ушел в партизанский отряд им. Фокина – в лес, за реку Навлю, где был зачислен разведчиком-диверсантом. Отряд (порядка 130 человек) воевал в составе бригады «Смерть немецким оккупантам!»: его бойцы проводили диверсии, уничтожали технику и живую силу врага. В декабре 1942 года отряд был окружен. Трое суток отбивали партизаны атаки фашистов и выстояли. Им на помощь пришли партизаны брянских отрядов им. Дуки и Ромашина. Одна из ярких и мощных операций партизан – взрыв Голубого моста через Десну в районе Выгоничей, – в которой принимал участие и А. В. Белов. «В начале марта 1943 года с группой из семи человек был направлен для подрыва эшелона с танками и другим грузом. Группу возглавил политрук отряда Иван Кириллович Епищенков. Эшелон подорвали в районе железнодорожной станции Мылинка. Мой дед был минером.

Только вернулись с задания, как немцы начали операцию по уничтожению партизан. В ней участвовали армейские части, снятые с фронтов. Они окружили Брянский лес, потеснили партизан вглубь, зажали в одном квартале недалеко от п. Воловня. Партизаны прорвали окружение и вернулись на прежние места дислокации. Отряд А. В. Белова размещался неподалеку от п. Гуры, где бойцы расчистили делянку и организовали аэродром, куда садились самолеты с грузами для партизан и увозили «на большую землю» раненых. «На одном из заданий деда ранило в руку, но, несмотря на это, он продолжал ходить в разведку. Однажды ночью его разбудил друг Геннадий и сообщил о том, что его вызывает командир Деревянко. По его просьбе летчик взял деда в самолет: посадил себе под ноги и вывез из леса». Так А. В. Белов оказался в военном госпитале Ельца, где проходил лечение до августа 1943 года. «На фронт попал в июне 1944 года, под Витебск, 3-й Белорусский фронт, пулеметную роту. Участвовал в операции «Багратион», в освобождении городов Молодечное, Минск, Гродно, Шауляй, Паланген, Гдыня, Кенигсберг, Штетень». Его боевой путь прошел через города и веси Прибалтики и Восточной Пруссии.

«Это было осенью 1944 года, – вспоминал Андрей Васильевич. – Наша мотострелковая бригада в составе 5-й гвардейской танковой армии совершила прорыв от Шауляя к Балтийскому морю и вошла в Паланген. Немцы были окружены и прижаты к морю. Командир пулеметной роты гвардии старший сержант Румянцев приказал мне – старшине пулеметной роты – с расчетами пулеметов выехать за Паланген и занять оборону города, расположившись в немецкой траншее. У расчетов оставили по одному человеку. Подводы выехали за город, стали снимать пулеметы, и в этот момент из леса, примерно метров за 500, показалась немецкая автоколонна… Среди бойцов началась паника… Ездовые развернули лошадей и – в город! За ними – бойцы – молоденькие необстрелянные ребятки, только что прибывшие из пополнения… Я не растерялся: стянул пулемет в окоп, установил и начал стрелять по машинам колонны. Пулемет дал три очереди и замолк. Я перезарядил его и вновь начал стрелять. Помню, что вновь заело… По-видимому, первую автомашину я повредил: она остановилась. Ее объехала легковая и на малой скорости направилась в мою сторону. Я увидел еще один зачехленный пулемет. Недолго думая, вырвал ленту из неисправного пулемета, добежал до второго, вставил ее и нажал на гашетку. Пулемет запел, как соловей. Автоколонна остановилась. На выстрелы отозвались войска, расположенные в городе, и двинулись ко мне… Наш танковый корпус отбил автоколонну из 180 машин, часть фашистов попала в плен». За этот бой А. В. Белов был награжден орденом Красной Звезды. Весть об окончании войны он встретил в г. Штетень.

Среди наград А. В. Белова – благодарности от Верховного главнокомандующего, а также медали «За отвагу», «Партизану Отечественной войны I степени», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени. Демобилизовался по количеству ранений: два получил в партизанском отряде, одно – на фронте. Боевой осколок Андрей Васильевич носил под сердцем до конца жизни. Домой вернулся в 1946 году, под Рождество. Мирная жизнь А. В. Белова связана с землеустройством – делом, которое выбрал еще в юности: 23 февраля 1946 года он был зачислен на работу землеустроителем-практиком, в 1950-м закончил техникум, а через три года был переведен инженером-землеустроителем в Трубчевскую МТС. В послевоенные годы при его деятельном участии были восстановлены границы 146 сельхозпредприятий Трубчевского района. С 1977 по 1998 годы – до выхода на пенсию – А. В. Белов работал главным инженером-землеустроителем.